コーチングスクールのCo-Active Training Institute(CTI)の上級コースを今月25日、修了しました。上級コースは、プロのコーチになるための最後のトレーニングコースです。昨年7月にスタートし、年をまたいであっという間の7ヶ月間でした。

この7ヶ月は、対話について考え続けた日々でした。学びの節目で、これまで経験してきたことを振り返ってみたいと思います。

目次

有料クライアント5人以上の壁

上級コースの特徴は「実践こそ学び」が貫かれていることです。具体的内容は守秘義務があるため詳しくは書けませんが、教わるよりも実践することに重きが置かれていました。

チームはリーダーと私と同じ立場のメンバー9人。2週間に1回、オンライン上で集まり、コーチングについて実践的な学びを深めていきました。

昨年5月下旬、この上級コースの受講が決まって早々、ひとつの大きな壁が現れました。7月から始まるコースの前に、有料クライアントを5人以上つけることが条件だというのです。私は独立した直後で、クライアントはほぼゼロの状況でした。コーチング自体は2020年8月から1年ほど学んできたとはいえ、有料で定期的にセッションを届けられる自信はなかなか湧いてきません。有料セッションを100時間実施することが資格取得の条件と聞き、コース修了が高い山のように思えました。

私は新聞記者として12年間仕事をしてきました。取材先と1対1で話す経験はしてきたとはいえ、それは「取材」であって「コーチング」ではありません。取材自体でお金をもらったことは一度もありません。「お金をいただいて話を聴く」ことに、私自身は腰が引ける思いがしました。

意を決して、7月上旬Facebookでコーチングの募集を呼びかけました。ありがたいことに、なんとか5人とのご縁をいただき、この未知の学びの旅が始まりました。

自分の対話スタイルと向き合う

この7ヶ月間は自分の対話スタイルに徹底的に向き合う日々でした。

私は人と話をすることに、長く苦手意識を持ち続けてきました。私は内省が強く、話す前に考えてから口にするタイプです。会話中でも相手の話を聞きながら、次に何を話せばいいか、相手のさっきの言葉の意味はなんだったのかと、頭でぐるぐる考えがちなところがあります。記者時代も、取材先の話を聞きながら、次に質問するタイミングを逸し「次どうしよう、何を聞こう」と慌てふためいては自滅することが度々ありました。

この7ヶ月間は毎週のように、コーチングセッションを通じてフィードバックを受ける機会がありました。話すことに苦手意識のある自分にとって、このフィードバックを聞くことが当初とても恥ずかしく耳を塞ぎたくなる思いでした。しかし多くの方からフィードバックをいただいているうち、自分の対話の「癖」のようなものが少しずつわかってきました。自分の対話を客観的に知れるというのは、これまでにない経験でした。

学び合いの中で気づいたこと

コーチングの対話を磨く上で良かったのは、仲間との学び合いです。このコースは受講生が3人一組になり「コーチ」「クライアント」「オブザーバー」役に分かれて実践する機会が数多く持たれています。コーチは、クライアントに15分コーチングセッションをして、その後、クライアントやオブザーバーからフィードバックを受けます。

仲間のコーチングスタイルを見ることは学びに直結しました。ゆったりとしたペースで相手を包み込むようなコーチングスタイルの方もいれば、単刀直入に問いを投げかけるタイプの方、感情にフォーカスしてしっとりした雰囲気を味合わせてくれる方など十人十色です。

仲間のコーチングを見たり、受けたりしているうちに、コーチングスタイル自体に正解不正解はないのだと知りました。それぞれが持ち味を生かしてクライアントと関係を作っていくことが大切なのだと思うようになりました。

私自身は仲間から「好奇心が強い」「アクティブ」といったフィードバックをよく受けました。記者出身というところもあるのかもしれませんが、質問を重ねるタイプなのだろうと思います。それは持ち味なのだと思いますが、ただクライアントの考えている時に不必要に質問を重ねてしまう時もあるようです。「考えたかったことが深められなかった」「慌てているような感じもする」といったフィードバックも受けました。

年齢も職業も住んでいるところもバラバラな9人が、朝や夜に集まって、互いのコーチングを磨き合う時間は、何よりの学びの場であり、気づきの宝庫でした。仲間との学び合いを通じて、私は持ち味を生かしながらコーチングの幅を広げていきたいと思うようになりました。

話が上の空になる課題

実践的なトレーニングを重ねる中で、課題に感じたのは、相手に集中し続けることです。私は話を聞いているときに、意識が自分に向いてしまいがちなところがあります。例えば、ちょっとした空腹感を感じると「お腹が減ってきたな」と思いそれに気を取られたり、首元に寒さを感じると「なんだか寒いなぁ」と感じてだんだんと話がうわの空になったりすることがよくありました。

コーチが自分に意識を取られてはいけないのは、クライアントを聴いているからです。聴いているのは言葉だけではなく、表情や雰囲気を含めて感じ取ります。意識が自分に向いてしまうと、コーチングの肝となる「傾聴」ができなくなります。対話をコーチとクライアントとの2人のダンスと例えるなら「ダンスの手が離れる」といった感じでしょうか。相手に集中できる状態でいることを「自己管理」といい、コーチの大切な資質の1つだと学びました。

課題を感じながらセッションを重ねているうち、自己管理とは必ずしも何かを我慢することではなのだとわかってきました。そもそも集中力がまったく途切れないという人はいないでしょう。目の前の話とは別のことをふと思い浮かべてしまうことは誰にだってあります。

大切なことは「集中を途切れさせないこと」ではなく「途切れた時にどう立ち直るか」ということだと考え直しました。例えば空腹感がどうしても気になるなら「ちょっとクッキー1枚かじっていいですか」と聞けばいいですし、首元の寒さが気になるなら「寒いので一枚羽織っていいですか」と尋ねればいいのです。クライアントとコーチが限られた時間でめいっぱいダンスするために、遠慮することなく対話の場をデザインしていくことが大切なのだと感じました。課題の捉え方が変わることで、当初よりもずいぶん楽になったような気がしています。

苦手意識が薄れていく

このコースではコーチングの技術面についても多く学びました。技術というのは、対話をゆたかにする道具といってもいいでしょう。料理で言えば「焼く」だけでなく「蒸す」「煮込む」「揚げる」を知っていれば、一匹の魚でもでもたくさんの味わい方ができるのと同じです。コーチングの道具というのは、使ったことのないキッチン用具を買いそろえるのとは異なり、意識すれば誰にでもできるものがほとんどです。

例えば「反映」という技術があります。相手の表情や声色など気づいたことを、そのまま伝えるやりとりです。例えば相手が語る話の内容自体は前向きであるのに、表情を見ると冴えないことに気づいたとします。そうした場合「なんだか表情が曇っているように見えるのですが」と伝えることで、相手が何かに気づくきっかけになることがあります。表情だけでなく、身振りや雰囲気にも言葉にはならないものが表れます。自分のことは自分では見えません。コーチが鏡のようになって伝えるだけでも、相手にとっては大きな気づきになることが少なくないことを知りました。

「認知」という技術もあります。その人がどんな存在に見えているかを伝えるやりとりです。例えば、ある人が好きな女性に告白をしたけれど、断られたという場面があったとします。断られたのは残念なことですが、それでも告白をするという勇気のある行動自体は讃えられるものでしょう。話の焦点を、断られたという結果ではなく、勇気ある行動に当てるとどんな言葉がかけられるでしょうか。「あなたは自分の想いに嘘をつかない勇気のある人なんですね」といった伝え方できるかもしれません。これは、言われた側にとって自分をきちんと見てくれていると感じ、励まされるものなのではないでしょうか。

ほかにも比喩を使うこと、身体を使うこと、提案を投げかけることなど、さまざまなスキルを教わりました。スキルは道具にすぎませんが、それでも実践を重ねながら道具が少しずつ使えるようになると、対話がずいぶん楽になってくるように思いました。頭でこねくり回して質問を考える必要はなく、目の前に対話の材料はたくさんあることに気づきました。長年感じていた話すことへの苦手意識が着実に薄れていったことは、大きな進歩だったと思います。

コーチングの根本に触れる

技術面にもまして刻まれたのは、コーチングの根本的な考えです。Life-Affirmative(ライフ アファーマティブ)という言葉です。

Life-Affirmative(ライフ アファーマティブ)は、直訳すれば人生の肯定という意味でしょう。これはCTIの創設者のひとりがコーチングに込めた根本理念だそうです。コーチングは大前提として、人生を肯定するものである。この潔い考えに深く打たれました。

私自身、人生を否定しがちなタイプの人間でした。20代の頃から気分の浮き沈みが大きいことに悩み続け、33歳の時にうつ状態になりました。徹底的に自分の過去を否定し、週末はベッドの上でひたすら眠りこける廃人同然の9ヶ月を送りました。誰かと比較しては、自分の欠点をあげつらい、底なしの否定を続けていました。

精神的などん底を経て、出会ったのがコーチングです。コーチとの対話の中で、ぐちゃぐちゃになった自分自身を根本から見つめ直し、ゼロから形を作り直していきました。それは自分自身を肯定し直すプロセスだったようにも思います。

思えば、日本はLife-Affirmativeとは正反対の、Life-diminishing(ライフディミニッシング)が幅を利かせているのではないでしょうか。代表的なものは、教育だと思います。ある教育の研究者は、日本の学校教育の特徴を「否定主義」「減点主義」「同質性主義」の3つの主義だと説いています。

記者時代に私は官僚組織を取材していました。3つの主義の象徴であり、その最高峰が霞ヶ関の文化だと思います。大企業にも色濃く残っているものでしょう。秩序を保つといった面では悪いことではないのかしれませんが、私が疑問に思うのは、そうした否定主義や減点主義、同質性主義で人は伸びるのでしょうか。自発的に仕事をしたいと心から思えるのでしょうか。「熱意のある社員の割合」を比較した国際的な調査では、日本はわずか5%しかおらず、他国に比べて圧倒的に低いという結果が出ています。どんなに優れた人でも、環境によって人は変わります。人を萎びさせる主義が幅を利かせている状況から、私たちはもういい加減、抜け出ていいのではないでしょうか。

これからは、これまでの3つの主義の真逆である「肯定主義」「加点主義」「多様性主義」こそ私たちの進むべき方向なのではないでしょうか。世の中に、あたたかな肯定主義が広がっていってほしいと願います。私はコーチングという道具を使い、一人ひとりをめいっぱい肯定する新たな社会に挑戦していきたいと思います。

キャンピングカーで旅しながら

私はこの7ヶ月のうち、6ヶ月はキャンピングカーで生活をしていました。地元の九州を離れて全国を一周しながら、受講をしていました。

オンラインで学び合う仲間から、いつも決まって最初に聞かれるのが「すけさん、今日はどこにいるの」でした。北海道の稚内、青森の恐山、新潟の港町、静岡の浜辺、大阪の繁華街、和歌山の高野山、瀬戸大橋の上など、一度も同じ場所はありませんでした。

山や海の景色をzoomで共有していると、なんだかメンバーと一緒に旅をしているようでした。オンラインであれば、場所を問わずどこでも学び仕事もできることを実体験として知り、これからの時代の可能性の大きさを感じずにはいられませんでした。

コーチングは旅との相性も良いと感じます。コーチングは多くの方にとって日常とは質の異なる対話です。普段と異なる場所に身を置くことで、日常からふと離れた自分になり、対話中での気づきが深まるように思います。森などの自然環境をコーチングの場として活用するアイデアが具体的に芽生えたことも、自分にとっては大きな収穫でした。

ゆたかな対話を生み出す人に

この7ヶ月で知り得たことを一言でいえば「ゆたかさは対話の中にある」ということです。「話す」と「聴く」という至極ありふれた営みが、あまりにもゆたかな時間に変わりうることを私は学びました。

ゆたかな対話の場を生み出す人になりたい。対話をゆたかにしていく人でありたい。対話は新しいものを作り出し、人の心をふるわせ、生きる力すら生み出せるものだと知りました。

この7ヶ月間関わってくださった、すべての方に深く感謝申し上げます。学びの仲間とともに、これからもゆたかな対話の場を作っていきたいと思います。

(コーチングに関する記述は「コーチングバイブル第4版」とCTIのHPに出ているものに限り使いました)

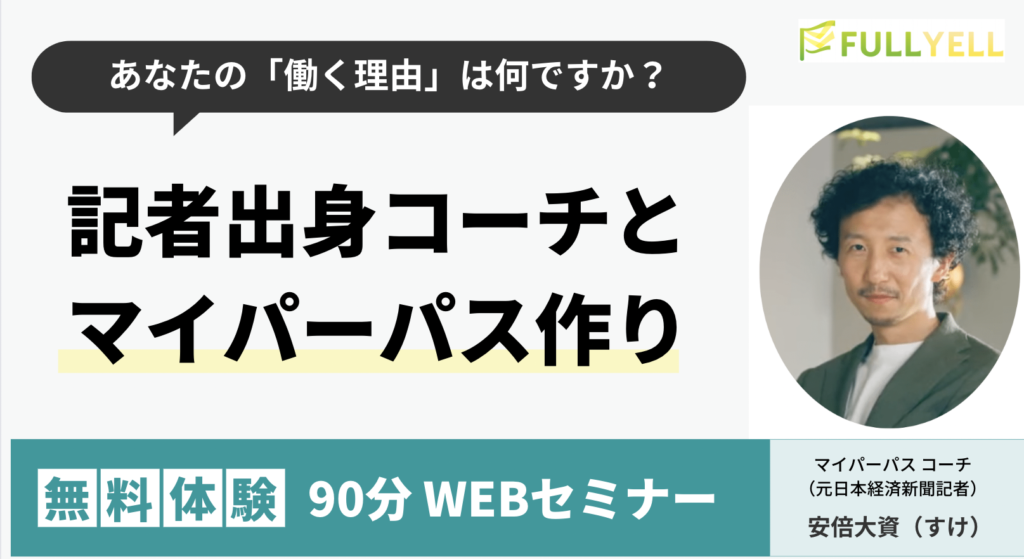

フルエール合同会社(代表・安倍大資)では「マイパーパス作り 無料体験セミナー」を開催しています。詳細はこちらをどうぞ。

コメント