京都芸術大学の大学院(通信制MFAコース:Master of Fine Arts)に入り9ヶ月になりました。

大学院に入ってから「仕事しながらどう大学院生活を送っているの?」「そもそもなんで大学院に入ったの?」「デザイン思考って何?」といったことをよく聞かれます。大学院、興味はあるけれど実際はどんなところだろうと気にいなる人は多いようです。学費や評判なども気になるところです。

この記事ではよく聞かれる以下の4つの質問お答えします。

・通信制大学院とは?

・デザイン思考とは?

・学費はどれくらい?

・どんな研究してる?

大学院で学ぶことに興味のある社会人の方にこの記事をお届けします。

目次

通信制は「一つ下」ではなく「一つ先」

私が所属しているのは京都芸術大学大学院の学際デザイン研究領域(IDS:Interdisciplinary Design Studies)です。デザイン思考を通じて社会課題に挑む新しい実践者の養成を目的に、2020年に立ち上がったオンライン大学院課程です。私は22年4月に3期生として加わりました。

この大学院は、課題の発表から個人ワーク、グループワーク、課題提出まで原則オンラインで進められます。WorkPlaceというSNS環境を「オンラインキャンパス」として、テキストでのやりとりやzoomなどオンライン会議サービスを活用しながら日々課題に取り組みます。

同期は30〜50代を中心に56人。インターネット環境があれば場所は問わないため、ドイツやニューヨークの参加メンバーもいます。職種も、経営者、会社員、起業家、公務員といった実務家から、医師や大学教授といった専門職、デザイナーやモデルなどのアート関係の人まで様々です。

「通信制」と聞くと、教科書をベースにレポートを出すといった味気ないイメージが湧く人もいるかもしれません。対面を中心とする過程に比べて「一段劣った簡易的なもの」といった印象がある人は多いのではないでしょうか。しかし、実際に入ってみて実情はまったく異なると感じています。

9ヶ月過ごし、オンライン大学院は「ひとつ下」ではなく「ひとつ先」をいく教育システムだと感じています。オンライン教育の分野で京都芸術大学は、日本でトップクラスに進んだ拠点のひとつだと思います。

ネット大学院、先をいく海外

海外に目を向けるとオンライン大学は、社会的な評価も高くさらに挑戦的な取り組みがされています。有名な例では2014年に開校した米ミネルバ大学(Minerva University)でしょう。本部はカリフォルニア州サンフランシスコにありつつ、特定のキャンパスはもっていない大学です。学生は4年間で、ベルリン、ロンドン、ブエノスアイレス、ソウル、台北など世界7都市に移り住みながら、授業は全てオンラインで取り行われる仕組みです。

ミネルバ大学は「学生に真にグローバルで多文化的な経験をさせ、知的思考を深める習慣を身につけさせる」ことをコンセプトにデザインされた教育機関です。国を超えて志願者が集まり、合格率は2%未満で、旧来的なエリート学校であるハーバード大学やスタンフォード大学などよりも難関です。米国では他に独自の探求学習で注目される「ハイテックハイ(High Tech High)」も知られています。

日本は他国に比べて、残念ながら教育改革は相当に遅れているようです。しかし、これからはオンラインを駆使する教育機関こそ時代の主流になっていくでしょう。分野問わずオンライン化の流れは不可逆的なためです。実際に、旧来型の教育システムとは異なるコンセプトの教育機関が各地で生まれています。テクノロジーとデザインと起業家精神の修得をコンセプトとして来年徳島で開講される「神山まるごと高専」などはその一例でしょう。

私たちの多くが「当たり前」と思っている学歴や資格を得るための旧態依然とした「お勉強」から抜け出し、根本的かつ本質的に「学び」を問い直す動きが始まっています。

「オンライン松下村塾」の同期56人

オンラインは本質的に「学び合う」ことに向いた環境だと感じます。なぜなら、人間関係の面でも、教授と学生が上下関係ではなくフラットな関係を築きやすいからです。この大学院に入って以来、旧来的な大学にありがちな教授をトップとした権威主義的な雰囲気はまったく感じません

京都芸術大学は創設者の故・徳山詳直氏が「現代の松下村塾」をコンセプトに1977年に創設しました。徳山さんは、明治維新の志士を生み出した松下村塾を率いた吉田松陰を敬愛していました。松下村塾の教育理念は「身分の差別を廃し、自分を磨き高めること」でした。江戸時代の厳しい身分社会に背を向け、松陰は塾生を「さん」づけで敬愛を込めて呼び、自分自身も同様に「さん」づけで呼ぶように言っていたそうです。

松下村塾に端を発する気風は、この大学全体に反映されているように感じます。京都芸術大学が他大学に先駆けてインターネット教育に重点を置いたのも、こうしたフラットな学び合いのカルチャーがあるからではないかと思います。この大学院を「オンライン松下村塾」とも呼びたくなります。

私たち3期生56人は4倍の倍率をくぐり抜けてきました。来年度の受験者はさらに増えると聞いています。松下村塾の塾生が明治という新たな時代を切り拓いたように、私たちもまたこの時代に真摯に向き合うチャレンジャーでありたいと思います。

デザイン思考を対話によって学び合う

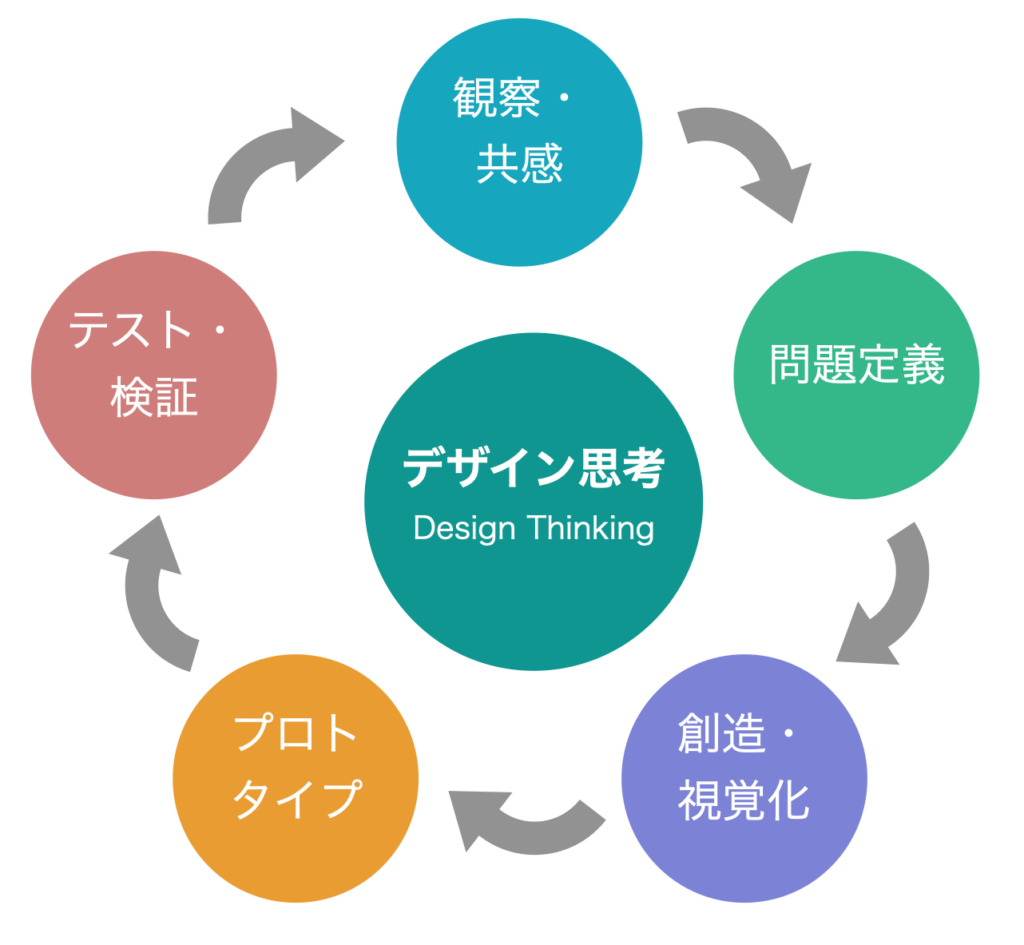

私たちが専攻しているのは、デザイン思考です。デザイン思考とは一般的に、デザイナーがデザインするときに基本とする考え方や発想の手法を発展させた思考法だとされます。答えのない課題に対し、新たな問題解決や価値創出につながる手法として考えられています。

デザイン思考はビジネス書などで取り上げられることも増えており、なんとなく流行りのファッション知識のように捉えられがちです。しかし、9ヶ月学んで思うことは、地に足のついた着実な思考法だということです。

デザイン思考ではものの観察から始まり、問題定義、創造・視覚化、プロトタイプといった手順を踏んでいきます。重要なのは「観察」のフェーズです。人や社会を先入観なく観察することによって、新たな気づきを得て、それを具体的な形にしていきます。

デザイン思考を9ヶ月学び思うことは、新しい価値というのは、一部の天才的な人のひらめきで生まれるのではなく、誰もが生み出しうるということです。再現性のあるプロセスを身につけることで、誰もが新たな視点や価値を世の中に提示できるのだと思います。

デザイン思考を修得できる大学院は国内ではほかに、慶応義塾大学大学院メディアデザイン研究科や、東京大学i.schoolなどがあるようです。

私たちの大学院の特徴は、グループ間での対話を重視している点です。個人ワークもありますが、他者同士が対話を通じて互いを理解しながらアイデアを生み出していくことが求められています。

これは社会構成主義という学問の潮流を背景にしています。真の知識とはどこかに偏在しているのではなく「分かち持たれている」という考えに基づきます。簡潔に述べれば「対話によって新しい現実を生み出す」ことではないかと私は捉えています。

対話は楽なことばかりではありません。意見がはじめから一致することはありません。衝突しそうな時もあります。しかし、それが現実社会では当たり前でしょう。9ヶ月過ごして実感することは、違いがあるからこそ新しい価値が生まれるといういうことです。異なる他者同士が、互いを受け入れ、壁を乗り越えようとするときに新たな可能性が見えてくることを体感しています。

コーチングもデザイン思考

この社会構成主義の考えに興味を惹かれたことも、この大学院を志望した大きな理由です。なぜなら、私自身が仕事としているコーチングもまた、この考えが潮流になっているからです。

コーチとはこれまで「クライアントの気づきを引き出す人」という捉え方をされがちでした。しかし、国際的には「コーチとクライアントが対話を通して新たな現実を創り出す」という捉え方にシフトしています。私がコーチとしてトレーニングを積んだCTI(Co-Active Training Institute)の中核にあるCo-Activeという考え方や、コーチングを実践する身としても的を射た捉え方だと感じます。

大学院をめざす人によっては、権威ある教授からみっちり論文指導を受けたいという人もいるかもしれません。そうした方はこの大学院は不向きでしょう。「世の中の当たり前」に違和感やふしぎを感じ、その違和感を仲間ととともに探求し、新たな価値を生み出したい方にはマッチしていると思います。

MBAの10分の1の学費

社会人大学院というと、学費が気になる人も多いと思います。大学院は一般的に、数百万円単位でかかるところがほとんどです。例えば、国内で有名なMBA大学院を見ると、私立校だと300万円ほど、国立でも150万円かかります。

京都芸術大学のMFA課程の学費は年間36万円です。私立のMBAに比べると10分の1の価格です。これもオンラインキャンパスという通信制ならではの革命的な価格だと思います。

著名な大学院のMBA課程では、授業の講演に大物ゲストが登場して、その謝礼も授業料に入っているところもあると思います。私たちの大学院は、そうした大物ゲストが講義することはほぼありません。外部から大物を呼ぶ代わりに、院生同士が自ら企画を立てて学び合います。芸術大学ということもあり、コンテンツは自分たちで生み出す「クラフト型の大学院」の気風があります。

「学び続ける大人」が実は少ない日本

この大学院は、各分野で仕事をしながら、それぞれの問題意識で学びの門を叩いた人たちばかりです。私自身も新聞記者を12年勤め、コーチとして独立して1年仕事をした後に入りました。それぞれに専門性がある仲間たちとの肩書きを外した学び合いは、とてもぜいたくな場だと感じます。

日本の場合、こうした「大人の楽しく真剣な学び合い」はまだまだ少ないようです。

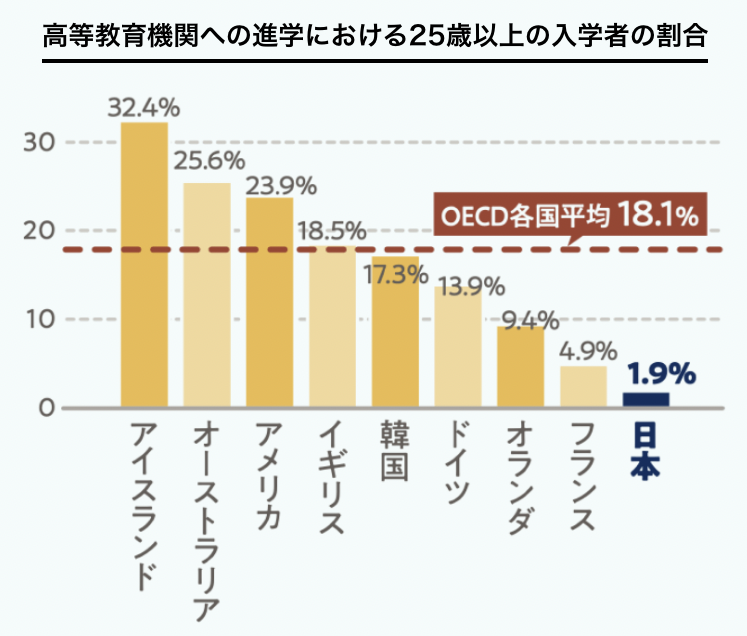

国の調査によれば、日本の場合、大学院など高等教育機関に25歳以上で入学する人は約2%にすぎません。OECDの平均に比べ遥か下回っている状況です。日本人は「学び熱心」というイメージがありますが、数字から見ればそんなことはないようです。日本型の詰め込み型受験の末に疲弊して「大学で学ぶなんてコリゴリ」という思いをもっている方が多いことが背景の一つにあるのかもしれません。

なぜ私たちは学ぶのでしょうか。学びの本質とはなんでしょうか。私が思うのは「ものの見方を変えること」ではないかと思います。学ぶことで、それまで当たり前だったことが当たり前だと感じられなくなったり、逆に当たり前と捉えていたことに、疑問を感じるようになるのではと思います。

実際に、同期の仲間の中には、すでにこれまでとは異なる道の模索を具体的に始めた人もいます。理由を聞くと「学ぶ中で考えが変わってきた」と語ります。

学部時代の学びと異なることは、みな「何かをつかもうと必死」だということです。入試では、能力ではなく「考え方」や「情熱」をみられているように思いました。なぜなら、学部時代と異なり、大学院を修了したからといって、別に何があるわけでもないからです。それぞれが社会人経験を通じて見出した問いを火種として、それを現実を動かす炎へと変えていくのが大学院の場なのだと感じます。

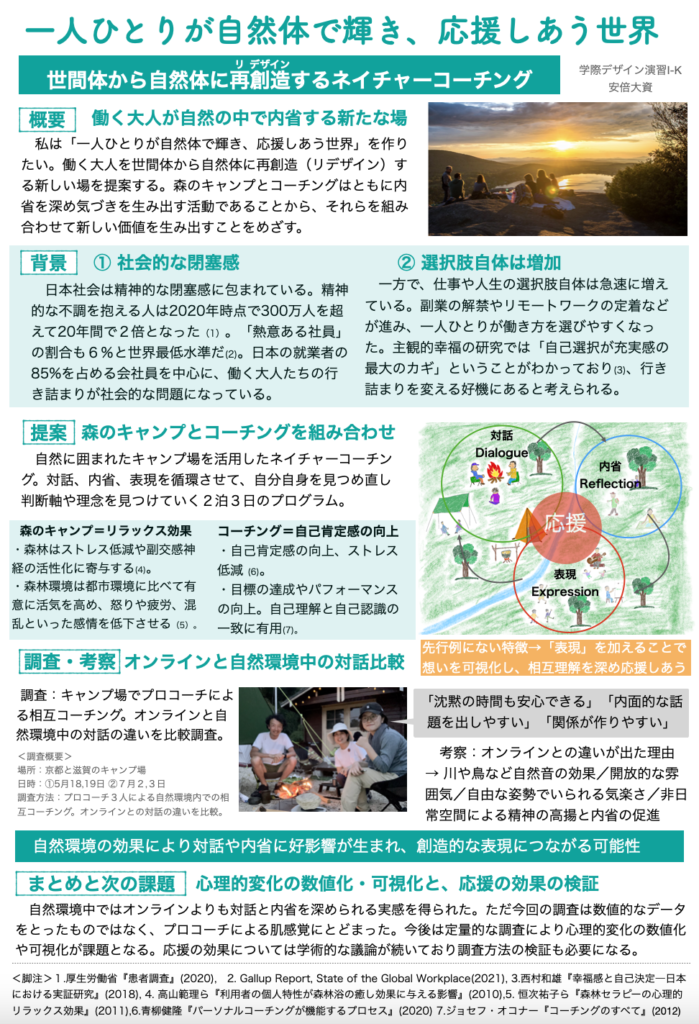

研究テーマは「コーチング × アウトドア」

私自身がこの大学院に入学した理由は、コーチングとアウトドアを組み合わせた場を作りたいと考えたからです。コーチとして仕事をする中で、環境によって対話の質が変わることに興味を持ったことがきっかけです。昨年、キャンピングカーで日本一周していた時、オンラインと森の中でのコーチングは異なる質感があることに気づきました。

私たちの働き方が大きく変わる中、心理的な行き詰まりを抱えている社会人の方は多いと感じます。私自身も東京での新聞記者時代、メンタル面でとても苦しい時期がありました。頑張ってきたはずなのに行き詰まりを感じている人に、本来の自分に気づき、力を取り戻せる場を作りたい。人が自然体になれる場をデザインしたいと思ったのが、この大学院に入った理由です。

4月から8月にかけて作りたい世界を描く演習がありました。考えを何度も巡らせて考えたのが「世間体から自然体にリデザインするネイチャーコーチング」でした。

この構想を実現させていこうと考え、秋から各地を訪ね回って「リトリート」を体験しにいきました。山梨の南アルプスや沖縄の石垣島で体験し、京都、長野、群馬など各地で先進的に取り組んでいる方にも直接話を聞いて回りました。慌ただしい日常から離れ、五感をひらく「空白の時間」には大きなインパクトがあることを実感しました。

私たち現代人は、日々スマホチェックに忙しく「心ここにあらず」の状態になりがちです。気づけば自分を見失いがちではないでしょうか。そんな情報洪水の今の時代だからこそ、日常からいったん抜け出し、本来の自分を取り戻す時間に大きな価値の可能性があると感じています。

この秋から大学院の仲間と、京都の京北で新しいリトリート作りに取り掛かりました。世の中にないものを生み出すチャレンジは、決して楽ではないことを実感しています。ただ仲間と試行錯誤するこのプロセス自体に意味があるように思います。真の学びというのはきっと、机の上やパソコンの中で済まされるようなものではなく、現実の中でもがくことでこそ得られるのだと感じます。

大学院7ヶ月目で、会社を法人化

この10月〜12月の間の個人的なチャレンジとしては、会社の法人化です。私は2021年4月に独立し、1年7か月、個人事業主として仕事をしてきました。

法人化は当初、大学院修了時点を考えていました。しかし、仕事で法人関係の方とのやりとりが増えてくるとともに、大学院で学ぶうちに「今、チャレンジできるのではないか」と思うようになり、入学して7ヶ月目の11月に法人化することを決断しました。

個人事業主から法人成りしても、法的な形式が変わっただけとも言えます。法人にする前、私は何が変わるのかなと正直あまり想像できませんでした。しかし、実際に法人にしてみて、思った以上にその変化を大きく感じています。最も大きな変化として感じるのは、仕事に対する意識です。

自分は社会に対して、どのような貢献ができるのだろうという意識が生まれてきたことが大きな変化です。個人事業主の時は「個人技で何かをやっていきたい」という思いがありました。しかし、法人化の一連の手続きによって会社は社会のためにあることを身をもって知りました。それは同時に、自分はこの時代に何ができるのか、そしてなぜそれをやりたいのかについて考える機会になりました。まだまだひよっこ起業家ですが「会社は社会の公器」という真意を少しずつ感じています。

11月にある漫画家さんと出会い、新聞記者からコーチに転身した理由を漫画動画にしていただきました。これもわかりにくい「コーチング」という仕事を、社会に伝える一助になりたいという思いからです。私の周りには多くの志あるコーチの仲間がいます。漫画の「伝える力」を貸していただき、コーチングやコーチという仕事に興味をもってもらえる人が一人でも増えるのでしたら、とても嬉しく感じます。

「変わらないまま」の危機感

新聞記者を12年してきた私の根本的な問題意識は「変わらないままでいいのだろうか」という危機感です。政治家は選挙のたびに「経済成長が大事」「改革こそ重要である」と叫び、官僚は実質的にそれを裏で支えます。大学や企業の「偏差値信仰」もいまだ幅を利かせています

しかし「成長成長」「改革改革」と叫び続けて、この20年、日本は何が変わったのでしょうか?一般的な経済指標として使われる一人当たりGDPを見ても、1990年代前半から30年間横ばいです。「経済よりも心の豊かさ」と説いたとしても、精神疾患の人は直近のデータである2017年で419万人と15年間で6割増えています。

人口をみれば2021年時点で自然増が83万人に対し、自然減が144万人。年間64万人が減っています。島根県がまるまる消失する人口が日本から消えています。

記者時代に最もがっかりしたこと

私たちは旧守的な考えのままでいいのでしょうか。私がかつて所属していたマスコミでは、ことあるたびに「就職人気ランキング」「大学偏差値ランキング」「転職偏差値」のようなものが恒例行事として上がります。しかし、それはいったい何を目的としたランキングなのでしょうか。

記者時代、私が最もがっかりした記者会見があります。それは大手町に本部のある経団連の会見です。日本の代表的企業1500社や100を超える業種別団体が加盟している経団連に出向している人は、各企業で有望とされている人たちです。記者時代、私は6年間霞ヶ関の記者クラブ担当をしており、経団連の記者会見にもたびたび出る機会がありました。

しかし彼らの少なくない会見は、記者側が何を聞いても答えは紙に書いてあることで、少しでも外れた問いになると「会長の考えを聞かないとわかりません」といった暖簾に腕押しのような答えにもならない答えが返ってくるばかりでした。

経団連の彼らは「改革が必要」と表では叫んでいますが、実際に取材した身から見ると、上位下達の極みのような組織が本当にそんなことを願っているのかという疑問が拭えません。日本のいわゆる大企業のカルチャーの象徴が経団連なのでしたら、私は日本の閉鎖的な気風を産んでいるのこそ、大企業や官僚機構などの世の中で「立派で権威がある」とされている組織なのではと思うようになりました。

もちろん一人ひとりを見れば、能力も高く、人柄も優れている人ばかりであることを私は知っています。しかし、日本社会の中枢にいまだに色濃く漂う「世間体」の空気こそ、私たちを縛り付けていると思うのです。共通の敵は、特定の個人なのではなく、社会に蔓延する「世間体」ではないでしょうか。

変わることがすべて素晴らしいというわけではないでしょう。しかし、本質的に「とりあえず変わらないままでいい」という社会の空気感のままでは、国全体がしなびていく現状を変えることはできないと思います。

人と人とが分かり合うとは

どうすれば、私たちは「世間体の空気感」を変えることができるのでしょうか。私は志ある人同士が共感しあい、つながることに可能性を感じています。

人間関係は、これまでの年功序列的な「縦型」ではなく、共感しあう個人がつながる「横型」に変化しています。近年のSNSの流れを見てもさらにそれに拍車がかかるでしょう。これからの時代、人と人とが「分かりあうことの大切さ」が問われるようになるのではないでしょうか。

そもそも「人と人とが分かり合う」というのはどういうことなのでしょうか。大学院の同期の仲間が一冊の本を紹介してくれました。西洋史学者であり「日本の世間」について研究した阿部謹也さんの本です。著書の中で阿部さんは「人と人とが分かりあうことはどんなことか」を説いています。

「私は一人の人間が他の人間を理解する、解るとはどういうことかをずっと考えてきました。そしてだれかを理解するということは、その人のなかに自分と共通な何か基本的なものを発見することからはじまるのだと考えるにいたったのです」

阿部謹也『自分のなかに歴史をよむ』ちくま文庫、p.109

大学院は「自分は誰か」知り直す場所

私は思います。人と真につながり合うためには、まず自分がどういう人かを知ることが第一に、肝心なのではないでしょうか。自分のことを知らずしては他者との「共通点」も確信を得ないでしょう。自分自身のことがわからなければ、他者のこともわからないからです。

「人生100年時代」と言われるなか、これからの時代の大学院は、単にスキルを身につけるのではなく「自分とは誰か」を改めて知る場であることこそが最も意味のあるものなのではないでしょうか。自分のアイデンティティを確立しているかどうかが、充実感を感じる人生に最も力になることが学術研究でも明らかにされています。同期からも大学院に入った動機として「自分のOSをアップデートさせたい」「今のやり方に行き詰まりを感じている」という声を多く聞きます。

時代が変わる中、これまでの資格や学歴といったスキル偏重の学びではなく、古い自分を一度手放し、自らをデザインし直すこそが大学院で学ぶ本質的価値ではないかと思います。

わたしたちは、自分を知り、他者を知りながら、仲間とともに新しい未来を作っていくチャレンジを続けていきたいと思います。

参考にした情報・文献

ミネルバ大学 https://www.minerva.edu/?language=ja

京都芸術大学:MFA(芸術修士)とは、https://www.kyoto-art.ac.jp/tg/mfa/

厚生労働省、精神疾患を有する総患者数の推移(2022年6月)

総務省統計局、人口推計(2021年10月)

コーチング機関 Co-Active Training InstituteのHP

東洋経済新報「日本人が知らぬ超難関『ミネルバ大学』破壊的凄み」(2021年7月2日)https://toyokeizai.net/articles/-/437415

阿部謹也『自分のなかに歴史をよむ』ちくま文庫

ケネス・ガーゲン著、伊藤守翻訳「現実はいつも対話から生まれる」ディスカバートゥエンティワン

大学院の学費や教育システムの記述は公開情報をもとにしました。

コメント