先週末、奥多摩のキャンプ場で焚き火を囲む会を開いた。コーチングスクールの仲間と夜遅くまで焚き火を囲んだ。

火を囲みながらこんな話になった。「コーチング」って、わかりづらい言葉だよねと。「コーチ」って日本語にどう訳せばいいのだろうと。

コーチの日本語訳は「伴走者」か?

コーチはよく「伴走者」と翻訳される。対話を通じてクライアントと未来を共有し、励まし、ともにある人だ。コーチの役割としてはたしかにこういうことだろうし、なんとなくわかった気にもなる。

ただ私はこの「伴走者」という言葉がややしっくりきていないところがある。それは、この言葉からは優しさは感じられてもコーチングもつインパクトが伝わってこないからだ。

私自身コーチをつけて3ヶ月半ほどになる。この間、大きく変わったと実感している。なんでも一人でやりたがる私が、だれかに声を進んでかけたり、人が集まる場を自ら作ったりというのは、自分の行動パターンとしてはほとんどないものだった。今回のたきびコーチングの会を開くことなども、コーチをつける前までは想像すらできないものだった。コーチはたしかに伴走してくれているが、その言葉におさまりきれない存在でわたしを動かしてくれているように感じている。

コーチ仲間でたき火を囲んでいた。薪の炎は河原の夜の闇の中、赤々と燃え続けていた。ぼんやり眺めていると、なにかを願う人の心の中にある炎のように見えてきた。「情熱の炎」という言葉があるように、暗闇の中燃え続ける炎は、何か意志を持った光のように感じられた。

仲間の一人は、火を絶やさないようにうちわでその炎に風を送り続けていた。たき火は繊細な炎なので、酸素が途絶えると火が弱まるからだ。うちわは上下に揺れて酸素を送り続け、炎は赤々と燃え続けている。その様子を見ていると、炎がクライアント、うちわがコーチのように見えてきた。

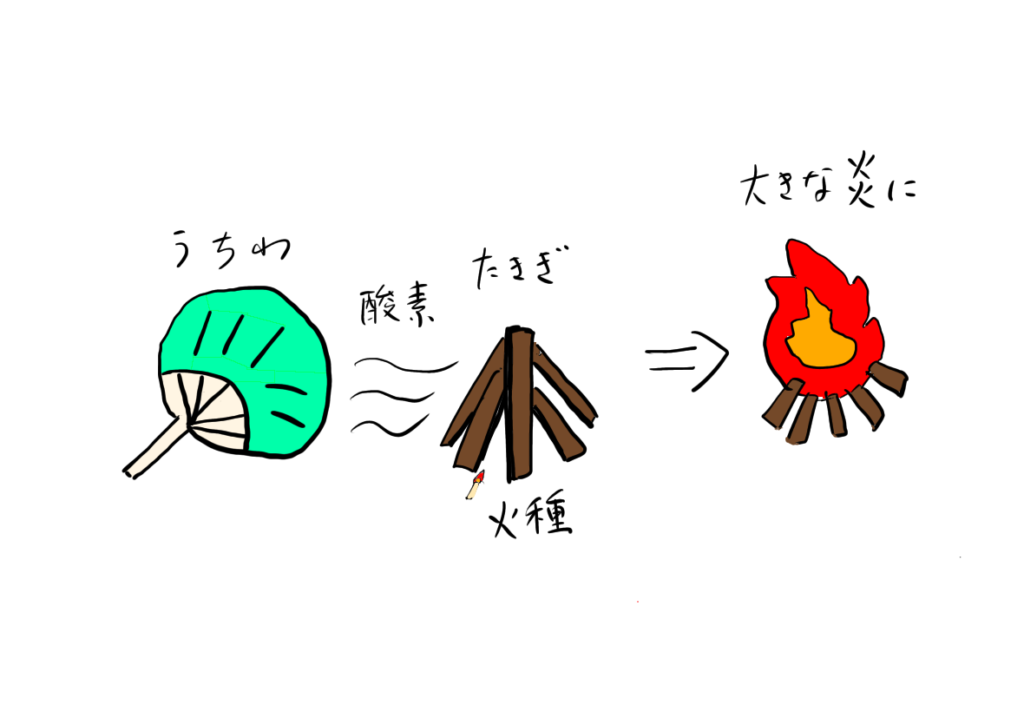

たき火に必要なのは、燃える素材と、酸素と熱の3要素と言われる。小さな火種という熱が、薪に着火し酸素をエネルギーに変えて大きな炎に育っていく。

火が消えないようにあおぎ続ける

私はたき火を趣味としてやり始める中で気づいたことは、火を大きくすることは簡単ではないということだ。特に火種を薪に移し、安定させるまでが難しい。薪よりも燃えやすい新聞を着火剤に使うことがある。薪の下にくるめた新聞紙を置いて、そこにライターやマッチで火をつける。新聞紙に火がつくと、だいたい一度火が大きくなる。そこでよかったと思って目を離すと、火はほとんどの場合、消えている。なぜならその炎は新聞を燃やしただけで薪にはついていないからだ。

薪は新聞に比べて火がつきにくい代わりに、一度火がつくと長い時間をかけて燃えてくれる。薪に火を移すために大切なのは、火が消えないように酸素を送り続けることだ。手持ちのうちわであおぐ。空気を絶やさないように、一生懸命あおぐ。

私はこれはコーチングの考えにもつながるところがあるように思える。クライアントの心の中にある小さな火種を、大きな炎に変えていくことがコーチの役割なのではないかと私は思う。

人は誰しも、心に小さな火種を宿している。必ずしも大きな望みではなく、日常の中の小さな願いかもしれない。その火種は、たきびの始めの段階と同じく、消えやすいものだと思う。三日坊主という言葉があるように、その思いを持ち続けるというのは簡単なことではない。心の中にある静かな願いは、放っておくと消えてしまう。たき火の火種を大きくするのが酸素であるように、クライアントの心の願いを燃え上がらせるのはコーチの言葉や表情、応援する心だろう。

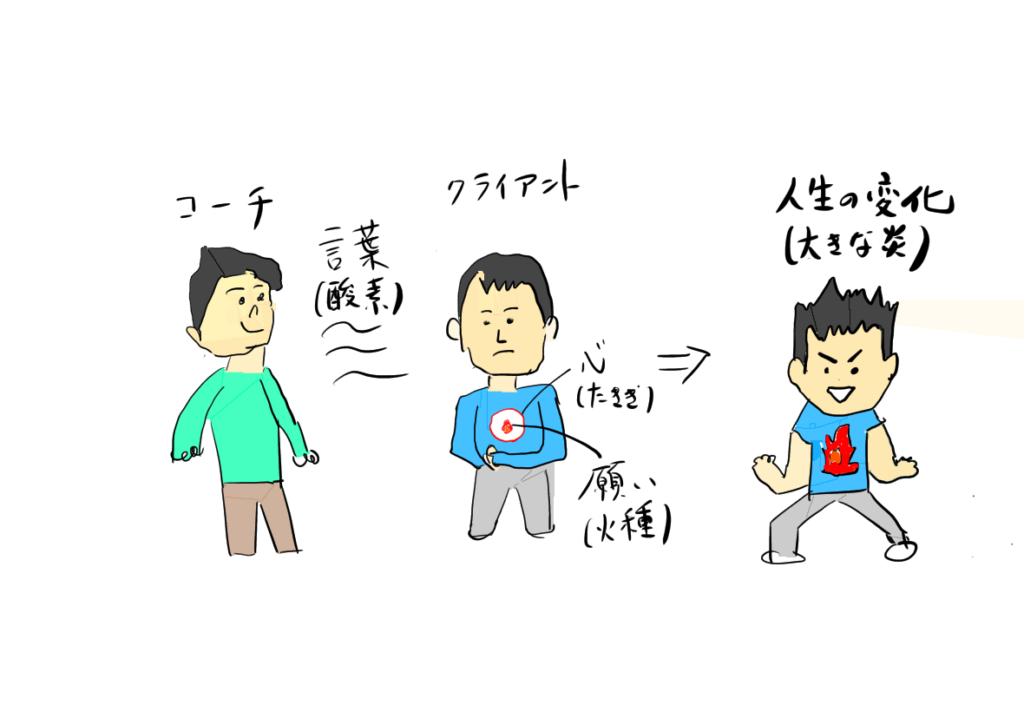

へたなイラストで描いてみると、次のようなイメージだ。

クライアントの心の火種は、クライアント自身にも気づかないほど小さなものかもしれない。コーチは時に、その火種そのものの存在を見つけることも大事な役割になるのだと思う。わずかな火花を、薪につけて、大きな炎に育てていくこと。コーチができるのは小さな火種に、一生懸命酸素を送り続けることなのではないか。クライアントを信じて仰ぎ続けることなのだろう。

火種を炎に変えるうちわにように

どんなことがあっても、火種に水をかけるようなコーチになってはならないと思う。自分自身を思い返せば、過去に自分の中の火種を見つけて燃えようとしている時に、水を思い切りかけられた時がある。その時、水をかけるのではなく、うちわで思い切りあおいでくれたらきっと全く違う選択肢をとっていただろう。

火種を炎に変えるうちわのようなコーチをめざそう。そう思わせてくれた焚き火の一夜でした。

コメント